転職をきっかけに、念願だった色彩を仕事に活かせる環境に。配色の根拠を伝える難しさを痛感し、一から色彩を猛勉強。スーパー等に並ぶ食肉が、よりおいしく見える配色を追求し、色彩の効果を商品の価値に繋げていくことが目標。

色彩検定協会認定講師/23期生

食肉加工メーカー会社

マーケティング部門責任者

小高 オリエさん

-

念願の色彩を活かす仕事に就くも、配色の根拠を伝える難しさを痛感

思い返すと私は幼いころから「色」が大好きでした。折り紙を折ったり絵を描いたり、たくさんの色に魅了され、大学もそのまま芸術系を選び色彩を学びました。しかし、卒業して仕事に就くと、ビジネスに色彩を活かす機会には恵まれず、目の前の仕事に集中しながらも、外に出て街の広告などを目にするたびに、この色、きれいだなぁと思うだけの日々を過ごしていました。

そんな中ご縁があり、今の食肉会社に転職しました。新しい職場では販促企画の部署に配属され、販促シールやロゴをデザインする仕事に携わることとなりました。やっと色彩を仕事に活かせるとワクワクしていたのですが、感覚だけの配色には根拠がなく、なかなか相手に上手く伝えることができませんでした。そこで、一から色彩を学ぼうと、色彩検定を受けることにしたのです。 -

必死になって色彩を学んだ経験が仕事をする上での自信に繋がる

勉強をする中で、光や目の構造、色彩の文化など、色彩に関わるあらゆる項目を学ぶことができ、その奥深さに夢中になっていきました。1級合格後に講師養成講座があることを知り、ちょうど部下を持ち始めたタイミングとも重なり、人に伝えるスキルも身につけたいという思いもあったので、すぐに受講することを決めました。勢いで申し込んだのはよかったのですが、内容は予想以上にレベルが高く、毎回、必死で課題に取り組んでいたことを思い出します。振り返ると、あの時の経験があるからこそ、今の自信に繋がっていると思っていて、当時の先生方にはとても感謝しております。

-

店舗に足を運び、お客様の反応を肌で感じる

現在は、当初配属された販促企画を含めた部署の責任者をしています。そこでの私の仕事は、デザインを担当する社員の育成と自社商品を繰り返し購入していただくための仕組みづくりを構築することです。中でも、お客様がどのような商品を手に取るのかという、選ばれる最終製品の分析に力を入れています。私の部署では実際に店舗にて消費者動向の定点観測を行うことがあります。お客様が商品を選んでいるところを実際に見て確認し、どのような商品が購入されるのかを分析するのです。

-

色彩の効果を活用し、商品の魅力を最大限に引き出したい

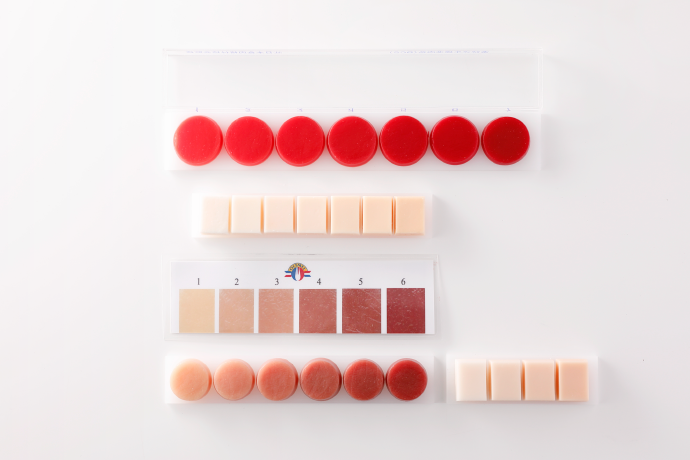

ここで少し食肉について、お話します。牛肉・豚肉には等級格付けの際、肉色を評価する項目があり、色基準の指標が存在します。家畜の個体差によって肉色が異なるため、格付け対象の部分を見てランク付けされるのです。牛肉は濃すぎず薄すぎず、ほどよい色や艶を持つ肉色が最もよいとされており、豚肉は写真下段の左側から2番目、3番目のように、薄めの肉色が評価されます。【写真1】

多くのスーパーの場合、お肉は店内にてカットされ、トレーに盛られて販売されます。カットされ、酸素に触れると同時に、肉色は変化し始めるのです。私たちの分析によると、多くの方は商品を選ぶ際に、肉の色みを考慮します。色が商品の購入率に大きく反映されてしまうのです。特に牛肉の場合、濃い赤色は値引き対象になる確率が高いことが分かっています。このとき、商品の印象を左右するトレーの色や販促シールのデザインなど、色彩の効果が重要になってきます。【写真2】

例えば、写真のように全く同じ和牛のヒレ肉でも、黒+赤色のトレーと白+金色のトレーとでは印象が変わります。商品の価値が最大限に伝わるよう、盛り付けするトレーの色から工夫しているのです。【写真3】

次は、新しく発売する商品の販促シールを作成する場合です。写真は上下どちらも「黒毛和牛のローストビーフ」という商品です。しかし、牛の個体差に加え、肉質による調味料の入り方によっても製品の色みが変わってきます。添付する販促シールは同じデザインなので、作成前にいくつかのサンプルを取り寄せ、色の見え方を確認するようにしています。【写真4】

このように日々、商品と向き合い、色彩の効果を商品の価値に繋げられるよう奮闘しています。今後は人の育成にも力を入れつつ、色彩の魅力を最大限に発揮できるよう仕事に取り組んでいきたいと思います。-

▲【写真1】食肉色基準:上から牛肉色、牛脂肪色、カナダ産豚肉色、国産豚肉色と豚脂肪色 -

▲【写真2】同じ部位でも個体差によって肉色が異なる -

▲【写真3】トレーの色によって印象が変わる -

▲【写真4】商品における販促シールの色彩を確認

-