色彩の基礎を学ぶことでデザインにおける色の役割を再認識。知識を深めるにつれて、専門職ではない人にも配色の基礎を伝えたい気持ちが。AIでデザインや配色ができる時代にも、人が関わる大切さを踏まえながら活動の幅を広げたい。

色彩検定協会認定講師/20期生

Webデザイナー

山崎 裕紀子さん

-

色彩を学ぶことで、

自分が選ぶ配色に自信を持ってアピール私は現在Webデザイナーとして働いていますが、学生時代からデザインを専門的に学んだ経験がありません。

事務職として働いていた20代の後半にふとしたきっかけから印刷会社に転職。DTPオペレーターを経てWebデザイナーとして働く中、感じていたのはデザインを体系的に学んでいないことからくる不安でした。少しでも自分の仕事に役立つデザインの知識を得たいと悩む中、苦手意識の強かった配色の学習に焦点を絞りました。『なぜこの色を選んだのか』という説明に説得力を持たせたい。お客様へのプレゼンにも自信を持って臨みたい。色彩検定への興味はこのような思いの中で生まれました。

3級から1級へと色彩の基礎を学ぶことで仕事への自信を少しずつ深めながら、デザインにおける色の役割を再認識。さらに色彩検定協会認定講師という存在を知り、興味を持つようになりました。

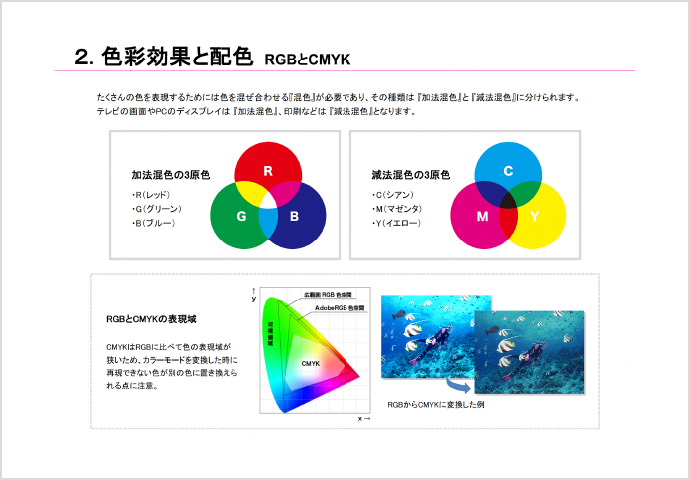

▲講座資料|RGBとCMYKの違いについて。 -

専門職ではない人にも色の基本を

伝えることが講師としての目標に講師養成講座では、プロダクトデザインやブランディング、景観デザインにおける色彩の役割など、今まで自分が触れたことのない専門的な分野の一端を知ることができました。

受講を通じて色彩学の幅広さ、深さに感心する一方、自分が周囲に伝えられることは何かという点を改めて考えるきっかけにもなりました。Webデザイナーとして制作会社に勤務していた私が注目したのは、色が持つ機能性です。色を使って情報をわかりやすく、正確に伝えるためには色彩の基礎知識が不可欠です。そのためには、色のユニバーサルデザインの知識も必要であるため、色彩検定UC級も取得しました。

デザイナーとして自分のデザインに色彩理論を活かすことはもちろん、デザイン職ではないいわゆる『ノンデザイナー』の方に向けて、配色の基本を伝えることが講師としての目標になりました。

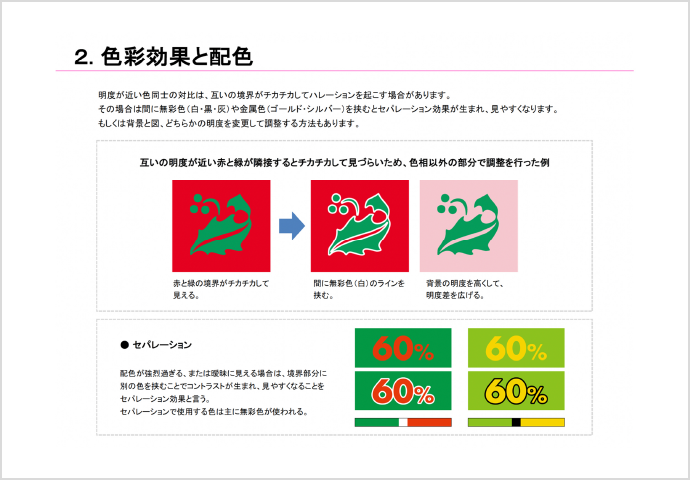

▲講座資料|明度差を広げてハレーションを防ぐ。 -

誰もが色彩を活用できるように受講内容を工夫

近年はSNSの普及等により、誰もが情報発信の担い手となることが容易になりました。個人はもちろん、企業はオウンドメディア※を立ち上げ、デザイン経験の乏しい(専門職ではない)社員が画像や動画などの作成を片手間で行う機会も少なくありません。

こうした中、Webデザイナーとしてお客様向けにデザインの基礎講座を担当する機会が増えていきました。納品したWebサイトをお客様自身が運用できるようにすること、いわゆるデザインの内製化を目的とした教育です。格好良さや見栄えの部分だけでなく、Webサイトを見ている方に向けて情報を正確に分かりやすく伝える必要があるため、視認性や可読性に大きな影響を与える色への配慮が必要となります。講義全体の中で色彩の説明に当てられる時間は限られているのですが、ポイントを絞り具体的な作例に落とし込んで伝えるよう努めました。

ワークも実践し、受講生自身で試すことによって「なるほど」と配色による効果を実感していただくことも多く、手応えを感じてきました。- 「オウンドメディア」とは企業が所有し、主体的に発信するメディアのこと。

一般的には、企業のWebサイトや公式ブログ、SNSアカウントなどを指す。

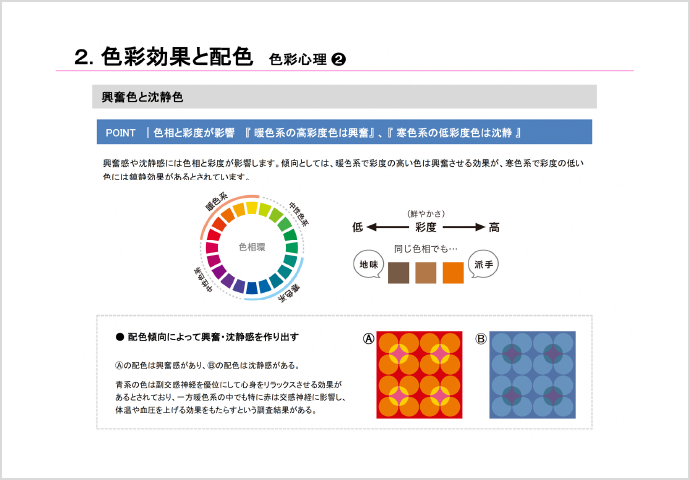

▲講座資料|デザインに取り入れやすい色彩心理。 - 「オウンドメディア」とは企業が所有し、主体的に発信するメディアのこと。

-

AI機能が普及する時代にも“人”知識は大切

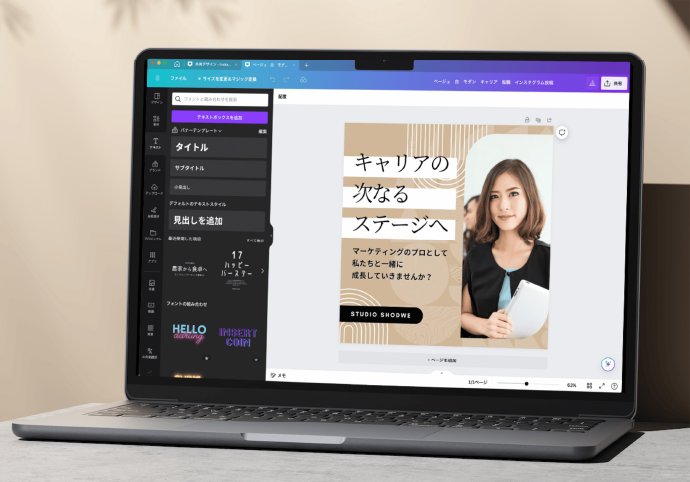

フリーランスとなった現在も、デジタルツールを利用したワーク実践型の講座を行う一方、オンラインで利用できるグラフィックデザインアプリの公式クリエイターとして、ユーザーに提供するテンプレートの作成も行っています。

また、こうしたデジタルツールを利用して仕事をしている身として、昨今急速に進化したAIによる『デザインの自動化』には目を見張るばかりです。様々なデザインツールに実装されたAI機能はクリック一つで美しい配色パターンを一瞬で量産してくれます。『デザインの民主化』という言葉も聞かれるようになり、今後は益々この傾向が加速していくと考えられますが、一方で色彩に関する基礎的な学習は今後も重要ではないかと考えています。例えばAIが提案した配色に、修正や変更を加える場合、利用者に知識が無ければ「どこを変えれば良いか、逆に変えてはいけないか」という判断ができません。AIに指示する際も同様に、色彩に関する基礎的な知識は必要だと考えています。

今後はこうした時代の変化にも柔軟に対応しながら、認定講師として活動の幅を広げていけたらと考えています。

▲Canva公式クリエイターとしてデザインテンプレートを作成しています。