学生時代やVMDの仕事で感じ続けた“色彩苦手”。社内研修のために始めた色彩検定の勉強から、色彩のおもしろさに気付き、色彩講師の職に就くまでに。「実感」を持てる講義を軸に、長く携わる色彩への恩返しがしたい。

色彩検定協会認定講師/6期生

色彩講師

小原 知美さん

-

美大受験をきっかけに出会った「色彩」は苦手意識からスタート

高校2年生の時、特に美術が得意だったわけではありませんが、何故か美大進学を決めて画塾に通い始めたのが、その後長い付き合いになる「色彩」との出会いだったと思います。美大の入試科目にはデッサンや色彩構成があり、この色彩構成が大の苦手で10代後半は膨大な量のポスターカラーを瓶買いして、気が遠くなるようなトライ&エラーを繰り返す毎日でした。

進学した東京の美術大学では、空間デザインを幅広く学びましたが、“色彩苦手”(色彩に対する苦手意識)は変わらず、美術大学という少々特殊な環境ではもはや苦手は巨大なコンプレックスになり、色彩感覚が優れた学友の作品には、いつも憧れと羨望の眼差しを送り続けていました。一般教養科目では故・千々岩英彰教授の色彩学を履修しました。非常に贅沢な講義を履修していたのに、当時は未熟ゆえ漠然と講義を受けていたのが悔やまれます。 -

色彩への苦手意識を持ったまま

VMD※の仕事に従事大学卒業後に就職した子供服メーカーの東京支社では、店舗演出や展示会の企画制作をする部署に配属され、自社直営店をはじめ東日本にある百貨店や専門店の店舗に向けたVMD業務に従事しました。ショーウィンドー演出、店内陳列、展示会演出など体力勝負の現場で大変な思いもしましたが、老舗メーカーの商品に対する愛情の深さも学びました。

その後、デザイン事務所に転職し、対クライアントの立場でVMDに関わった時、100社あれば100通りのVMDがあると知り改めてその奥深さを実感しました。

数々の失敗を繰り返しながらも、若手時代は東京で仕事に従事していました。そこに「色彩」が密接に関係することも多かったのですが、色彩に対する苦手意識は払拭される気配がないまま時が過ぎていきました。- VMDとは「ビジュアルマーチャンダイジング(Visual Merchandising)」の略で、店舗内の商品を視覚的に魅力的に配置して、顧客が商品を見やすく、選びやすく、買いやすくする手法です。売り場環境を快適にし、ブランドの独自性や販促コンセプトを伝えることで、販売促進と顧客ロイヤルティーの向上を図ります。

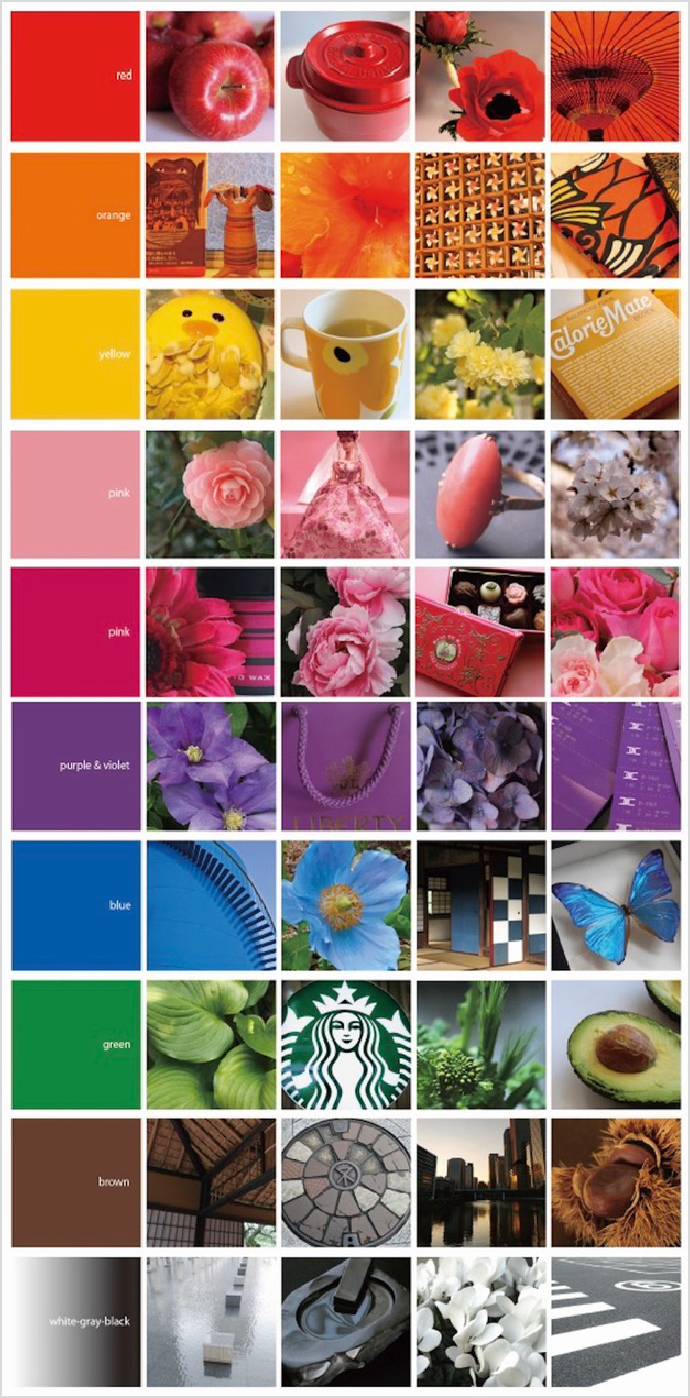

▲自分が見たリアルな色彩を伝えるため資料写真の99%は自分で撮影する -

色彩を学ぶことの面白さに気づき、講師を目指す

30歳直前に関西にUターンし、再就職した先が某大手流通グループの中のカジュアルウェア販売会社でした。そこの営業企画部に配属され、全国70店舗ほどあるチェーン店のVMD統括を担当しました。ある時、人事部に「小原さんは美大出身だし、新人研修でVMDとそれにまつわる色のことを話して」と頼まれ、後に店長クラス対象のVMD研修も申しつけられました。しかし、困ったことに色彩が苦手であることは克服されておらず、苦手意識をごまかしながら仕事を続けてきたのに、誰かに色彩のことを話すなんて一大事だと焦ったことを覚えています。そんな時に書店で目に入ったのが「色彩検定」のテキストでした。

軽い気持ちで勉強を始めてみると、今まで自分が苦手に思っていた事の「答え合わせ」の連続で、非常におもしろく「色彩を学ぶって素晴らしい」ということを誰かに伝えたくなりました。そして、いつからか「講師になる」ことを意識し始めました。

講師になることを目指し、ほぼ独学で1級を取得した後、色彩検定協会主催の「講師養成講座」を受講しました。講座は、素晴らしい先生方のカリキュラムや優秀な同期に恵まれて濃厚で充実した時間となり、認定講師のライセンスを取得することができました。

しかし、講師としての職を探すにあたり、何の後ろ盾も講師経験もない私が「はじめの第一歩」を踏み出すのは困難を極め、片っ端からアプローチしては無視される日々がしばらく続きました。それでもある日、複数の専門学校から返答を得ることができました。そのうちの2校は、今年で22年目に突入です。 -

色彩が苦手だったからこそできる

自分なりの授業を展開専門学校では、検定対策はもちろん、自身の専門分野であるVMDに関連したデザイン分野や基礎造形分野の色彩も担当しています。“色彩苦手”がスタートだった私は“色彩苦手”な学生の弱点を理解することができます。実務に基づいた経験を話し始めると失敗談ばかりになってしまいますが、それも「リアル」という点で強みだと思っています。セミナーや研修の講師を務めることもありますが、VMDをはじめデザイン分野に関する依頼が多く、そこにすかさず「色彩」を盛り込んで話を展開しています。

今年度からは、前期には短期大学のデザインコースで色彩概論と基礎造形の色彩、後期には大学で色彩論の講義を担当します。特に大学では、初めて美術やデザインではない分野の学生たちへの色彩の授業になるため、どういった切り口で色彩について話すことができるのか、学生たちからどんな反応が返ってくるのか、ワクワクしながらアレコレ思案している最中です。-

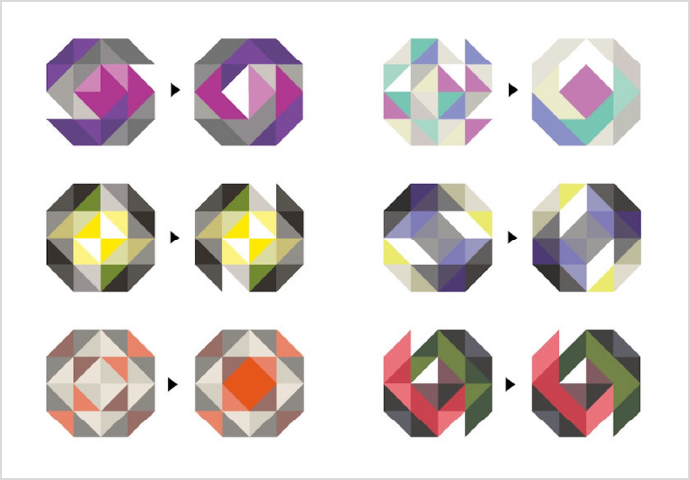

▲学生一人一人の作品に最小限のリメイクを施して配色の可能性を伝える -

▲遊び心のある課題を思う存分に楽しむことも大切にしている

-

-

あらゆる視点から色彩と向き合い、

実感を持って伝えていきたい講師としてのポリシーは、「1のことを10で話すのではなく、100のことを平易な言葉を使って1で伝える」ということです。自分が見たものをリアルに伝えるため、資料に使う写真は基本的に自身で撮影する、正論を教えるだけでなく試行錯誤の方法を一緒に探るなど「実感」を大切にしています。

苦手でなければ選んでいなかったであろう色彩の講師という仕事に巡り合い、紆余曲折の連続ながらも充実した日々を送っています。あとどれぐらい今の形で仕事を続けることができるのかわかりませんが、そろそろ色彩への恩返しをするべく、あらゆる視点から色と向き合って、様々なところに曖昧に散らばる点と点を繋げていければと願います。

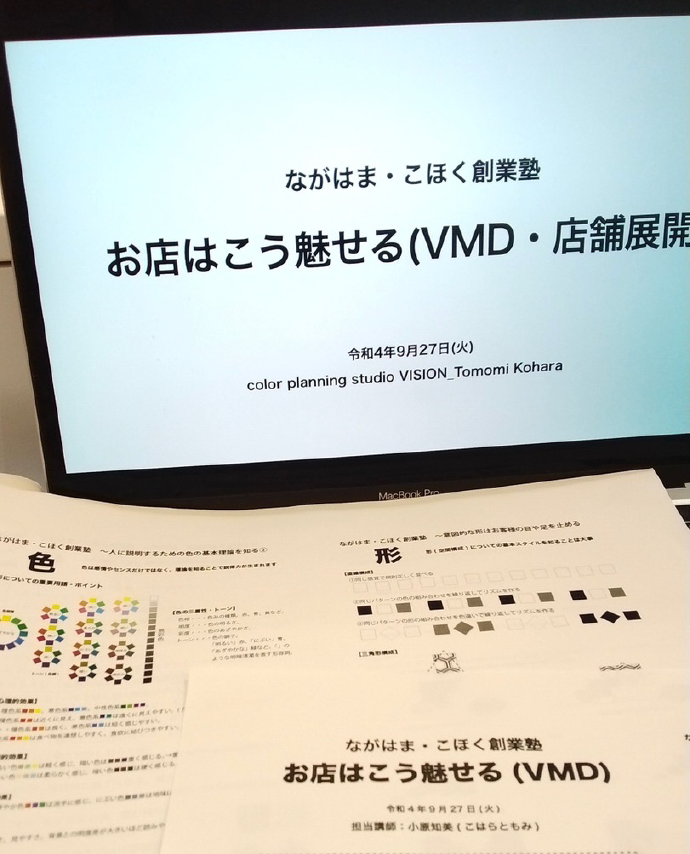

▲VMDのセミナーでは必ず色彩に関連した話を盛り込む